|

LES CHÂTEAUX du VIAUR |  |

|---|

Pour des informations plus complètes (accès notamment) consulter : "Itinéraires au fil du Viaur", guide édité par l'association avec l'aide du contrat de rivière. 18.9 € (port gratuit) sur commande (par chèque à Viaur-Vivant) adressée à "Viaur-Vivant" 81190 MIRANDOL |

|||

La Clau : la tour des Templiers Le village est adossé au puech del Pal . Il fut une commune à part entière de 1790 à l'an IV (1795-96) avant d'être rattaché à celle de Vezins -de-Lévézou . Il est dominé par une massive tour carrée : la tour des Templiers Elle semble aujourd'hui encore le protéger. |

|

Château de Vézins Inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques, il appartient à la même famille de Vezins depuis 1120 … Site : http://chateaudevezins.monsite.orange.fr/ Le château originel, forteresse moyenâgeuse dont il reste les bases fut totalement reconstruit après un incendie (1652) dans le style « renaissance italienne » particulièrement visible sur les décorations des portes et fenêtres. Les dernières modifications importantes datent de la fin du dix-neuvième siècle (1870) , elles introduisent le style néo-gothique dans ce bâtiment qui offre donc l'intérêt du composite. A cela s'ajoute un intérieur meublé : chambres, salons, portraits, tapisseries. |

|

|

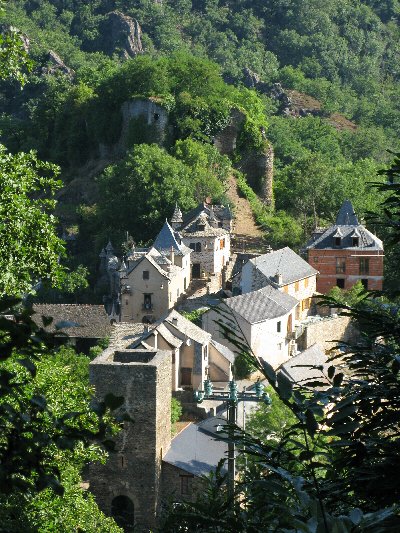

Le château de Calmont Bâtie sur un promontoire, cette construction féodale du onzième siècle domine le village de ses ruines imposantes composées d'un puissant donjon de six étages et de cinq tours. Le château de Calmont a appartenu à la famille du même nom jusqu'au XIII ème siècle. Puis c'est la famille d'Arpajon qui y réside jusqu'au début du XVIII ème siècle. Vendu puis abandonné, il connaît au dix-neuvième le destin classique des vieilles forteresses : on récupère les encadrements en pierre (fenêtres et portes) en laissant des trous béants peu esthétiques à leur emplacement. Propriété privée, l'accès à l'intérieur du château est impossible mais on peut visiter à côté, l'église fortifiée qui était l'ancienne chapelle du château. |

|

Le château de Taurines. Ce château, acheté par la municipalité en 1981, a été restauré grâce à l'action d'une association locale aidée par les compagnons du Devoir qui ont effectué une restauration de qualité (notamment les encadrement des fenêtres et cheminées et la grande salle de réception). D'origine médiévale (XIII ème siècle), le château a connu de multiples remaniements. Sous l'impulsion de l'association « Yaqua et Compagnie » et en partenariat avec le musée des Abattoirs de Toulouse s'y tiennent au printemps et en été, des expositions d'art contemporain. Il faut aller les visiter d'autant plus qu'à la qualité s'ajoute la gratuité ! |

Le château du Bosc. Commune de Camjac , à 3 km de la N 88 à partir de Naucelle -Gare. C'est la demeure familiale du peintre Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901). B ien qu'elle en soit fort proche, elle n'est pas située en bordure immédiate de la vallée du Viaur. L'édifice est inscrit à l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Il est plus intéressant par la richesse de son mobilier et l'atmosphère qui s'en dégage que par les bâtiments eux-mêmes. Deux tours du douzième siècle encadrent un quadrilatère massif composé d'éléments construits et remaniés entre le seizième siècle (fenêtres à meneaux) et le dix-neuvième. |

|

La tour de Thuriès. Du château de Thuriès , à la sortie de la bastide de Pampelonne ne reste que la tour érigée en sentinelle. Elle est à la pointe d'une plate-forme d'une quarantaine de mètres de longueur divisée par des tronçons de murs qui laissent deviner d'anciennes dépendances. C'est surtout par les célèbres chroniques de Jehan Froissart (quatorzième siècle) que le caractère de place-forte militaire imprenable de Thuriès , entra dans la légende. Pris par surprise (évidemment !..) par les anglais en 1380, pendant la Guerre de Cent Ans, les consuls d'Albi n'arrivèrent pas à les en déloger. Ce n'est que cinq ans plus tard qu'ils évacuèrent les lieux, après avoir régulièrement rançonné, pendant ce temps, toute la région. Cependant, au vu de la relative modestie du site, gageons que si l'enjeu eût été véritablement sérieux, le caractère inexpugnable de la forteresse n'aurait pas persisté jusqu'à sa démolition, deux siècles plus tard car, comme beaucoup d'autres places-fortes, celle de Thuriès fut sans doute démantelée sous Richelieu. |

|

|

Le château de Castelmary est situé aux abords du Lézert , affluent du Viaur. Cette mini forteresse fut peut-être bâtie au onzième siècle, date à laquelle l'on trouve la première mention d'un seigneur de Castelmary. Sa descendance en garde la possession pendant trois siècles. Puis comme à Thuriès , elle fut prise par les anglais à la fin du quatorzième siècle. Le château passa ensuite de mains en mains (nobles) avant d'être détruit, non pas cette fois, comme à Thuriès, par la politique royale de démantèlement des forteresses appliquée par Richelieu, mais par des paysans en colère pendant la Révolution Française (février 1790, époque de la « Grande Peur » locale) qui ne laissèrent debout que la tour toujours visible actuellement. Derrière la tour, dans ce qui reste du village une maison restaurée mérite le coup d'œil |

|

Si les circonstances de la destruction partielle du château de Thuriès sont quelque peu hypothétiques, pour Jouqueviel , comme à Castelmary , les circonstances sont claires. Le 9 février 1790, les paysans locaux pillent les biens d'Augustin Alexandre de FARAMOND baron de Jouqueviel et détruisent en partie les bâtiments, qui n'étaient d'ailleurs pas habités par le propriétaire. Ce dernier résidait à Rodez et son éloignement a dû contribuer à son peu de popularité auprès des paysans. Mais en ville, il trouvait des conditions à la fois moins rustiques et plus adaptées au mode de vie de la noblesse, pourtant ici petite et provinciale. En effet, à Jouqueviel comme à Thuriès, le mot château est en réalité fort trompeur. Il ne faut pas s'imaginer, même au temps de leur « splendeur », des édifices somptueux, car quelle qu'eût été la richesse des propriétaires, le manque d'espace sur les deux sites est un obstacle fondamental au développement d'amples constructions. La plate-forme du château de Jouqueviel, comme celle de Thuriès, permet la présence d'une tour, ici isolée par une sorte de fossé, et de quelques modestes constructions (disparues) mais rien de plus. En revanche ici, la tour veille sur le village qui est, ou plutôt était, à ses pieds, alors que la bastide de Pampelonne est éloignée, elle, de son protecteur, le château de Thuriès . La tour, fort modeste (5,4 m sur 4,5 m) avait, si l'on tient compte des trous des poutrelles, deux étages. L'on peut s'interroger, vu l'étroitesse de l'espace intérieur (les murs font pratiquement un mètre d'épaisseur), sur la fonction de cette bâtisse. Donjon de défense, ou plutôt ultime rempart en cas d'attaque ? C'est possible, mais l'adaptation de l'ouvrage à cette tâche est pour le moins assez faible. Simple tour de guet ? Pourquoi pas ? Signalons aussi qu'Edmond Cabié ("Les gorges du Viaur", 1890, réédité par Vent terral en 2002 et déjà signalé) relate la tradition orale qui fait de cette tour une prison, dotée d'un puits profond. (la fontaine du village est en droite ligne du donjon, cela pourrait conforter cette hypothèse) On peut s'exclamer qu'il s'agit là, d'une belle illustration, un peu mythique, des légendes noires attachées aux nobliaux locaux tyranniques (!) mais au moins, dans ce cas, l'édifice pouvait, techniquement, parfaitement jouer ce rôle. Les premières mentions du château de Jouqueviel sont assez tardives (quatorzième siècle), Cabié, sans citer de source, pense que la construction remonterait au treizième. Mais comme le suggère Louis Malet, l'installation d'un point fortifié à cet endroit doit être en réalité largement antérieure. |

Le château de Roumégous n'est pas, à strictement parler, dans la vallée du Viaur (voir carte) mais au confluent du Vergnou et du Jaoul , (affluents du Viaur). De la tour de Jouqueviel , ou de la chapelle de Murat , on l'aperçoit sans peine, on pourrait même dire «qu' il saute aux yeux ». Pour y aller : voir l'itinéraire de la chapelle de Murat. Propriété privée, on ne peut y pénétrer (danger de chutes de pierre). Fort proche géographiquement, il n'en est pas moins assez différent des autres édifices décrits jusque là. Premièrement, formant une masse grossièrement quadrangulaire avec quatre grosses tours rondes à ses angles, le château de Roumégous est , en opposition à ce qu'il vaut mieux finalement nommer « castelas », un véritable château, où l'on pouvait habiter sans peine à l'intérieur des remparts. Deuxième différence : les restes actuels datent du quinzième siècle. Il s'agit donc d'une construction largement postérieure à celle de nos autres « castelas ». Certes, ici aussi, il s'agit d'un bâtiment s'appuyant sur des constructions antérieures puisque ce site de défense était occupé auparavant par un château qui aurait été construit par les seigneurs de Cadoule (à proximité, sur un versant du Jaoul ) au milieu du treizième siècle. Mais la nouvelle construction n'est plus un castelas, si tant est qu'elle en fût un. Roumégous, en thermidor an II, (juillet 1794 date fort connue pour ... la chute de Robespierre), est vendu à un roturier alors que jusque là il appartenait à des familles nobles qui se succédaient les unes aux autres : De Bar , Malause et puis aussi celle des Faramond, (achat en 1608) voisins et barons de Jouqueviel qui de fait ne résidèrent pas plus à Roumégous qu'à Jouqueviel. Il semble bien que les charmes ruraux du Ségala n'attirent guère la noblesse des dix-septième et dix-huitième siècles peu sensible aux charmes d'un château à leurs yeux forteresse bien peu avenante et éloignée des grands axes. Pour preuves : peu avant la Révolution, selon des traditions locales, Mr Truel de la Garde, baron de Roumégoux, seigneur de Lescure et de Montou, fier de ses possessions féodales les montre à sa femme peu de temps après leur mariage. Elle aurait alors éprouvé un tel choc à leur aspect misérable, qu'elle se sépara à l'instant de son mari… |

|

Le château de Laguépie Des sources écrites (références dans Raymond Granier et abbé J-B Bouyssier, « La Baronnie de La Guépie des origines à nos jours » , Paris 1929) permettent de savoir qu'un premier château fut détruit à Laguépie au début du XIII ème siècle lors des expéditions de Simon de Montfort contre l'hérésie cathare (1212, siège et destruction de Laguépie) . Puis un second connu le même sort, en 1592, lors des guerres de religion, lorsque les troupes catholiques du Duc de Joyeuse attaquèrent Laguépie, cité protestante. La logique voudrait que les ruines actuelles, situées sur la rive gauche du Viaur, sur la commune de Saint-Martin de Laguépie et qui sont celles d'un château du XVII ème et XVIII ème siècle se trouvent sur le site des anciens châteaux précités. Louis Malet (article cité) conteste cette opinion générale. Pour lui, les textes plaident plutôt pour un château à l'intérieur de la ville de Laguépie. Or, celui de Saint-Martin est « à l'extérieur » par rapport au bourg central. En outre l'espace où est construit le château actuel ne correspond guère au type de site des castelas féodaux alors que le roc de Saint-Amans , situé lui, dans le bourg, en a toutes les caractéristiques et serait l'endroit où ce serait dressé le premier château. Nous ne saurions trancher dans ce débat mais l'hypothèse est solide et plausible. |

|