A l'aval : de Thuriès à Laguépie. |

L'église de Las Planques est l'un des fleurons de l'art roman rural dans le Tarn.

Les Planques au début du siècle : le village dont il ne reste rien aujoud'hui est encore en partie visible

Les Planques au début du siècle : le village dont il ne reste rien aujoud'hui est encore en partie visible

Depuis le XIème siècle, l'édifice aujourd'hui isolé, mais autrefois au coeur d'un gros village, veille sur le Viaur qui étire un méandre à ses pieds. Bâtie en schistes du pays, l'église avec son clocher-donjon, renforcé de puissants contreforts, évoque de loin une véritable forteresse médiévale.

La chapelle doit son nom à l'existence d'une passerelle en planches qui franchit le Viaur à cet endroit.

Elle est dédiée, comme beaucoup d'autres, à la Vierge, et l'on y organisait un pèlerinage lors de la commémoration de la Nativité.

Remaniée au Vème et XVlème siècles, l'église n'en conserve pas moins les principaux traits des édifices romans. |

|

|

A l'extérieur, la sobriété de l'ensemble des lignes et l'harmonie générale de la construction compensent l'aspect massif de murs sans décoration et aux chiches ouvertures.

Seul le chevet avec ses "bandes lombardes" se permet une fantaisie architecturale qui ajoute la nécessaire touche de grâce à l'austérité classique du monument.

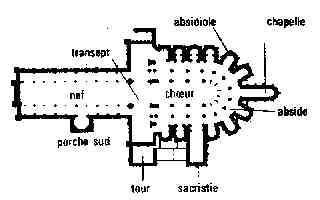

A l'intérieur, les voûtes de la nef et des bas-côtés sont en berceaux et reposent sur de solides piliers à gros arcs-doubleaux. Plus basses, celles du chevet , pour l'abside et les absidioles, sont en culs-de-four.

Comme à l'extérieur, c'est dans le chevet, au-dessus du choeur, que le dépouillement quasi-monacal de la nef est rompu par des peintures, réalisées au XVII ème siècle (1696).

Ces fresques qui représentent la Vierge sur les genoux de Sainte Anne , sont les seuls restes de la décoration de l'église et sont malheureusement endommagées.

On peut voir une partie du mobilier de Lasplanques à l'église des Fournials notamment un retable couronné par Saint-Michel terrassant le dragon.

ON PEUT REJOINDRE UNE ASSOCIATION DES AMIS DE LAS PLANQUES :

Les Amis de Las Planques

24 avenue Paul Bodin

81190 TANUS |

Notre Dame des Infournats

Comme à Lasplanques, cette église était avant la Révolution le siège d' une paroisse autonome et le centre d'un gros village (un peu plus de cent habitants à son maximum) dont il ne reste plus que quelques traces, notamment le presbytère et le cimetière qui jouxtent l'église au bord des pentes abruptes de la vallée.

Construite au XII ème siècle, cette chapelle d'origine romane , en garde des traits caractéristiques : étroitesse des ouvertures, épaisseur des murs, voûte en berceau.

Cependant, de nombreux remaniements au cours des siècles ont modifié sa structure et son aspect.

L'ajout le plus facile à repérer est le portail d'entrée. Inséré dans un porche de facture romane bâti en schiste, il s'en détache autant par la décoration des piliers, qui est de style gothique flamboyant, que par la couleur du grès qui le constitue.

La date de 1232 gravée sur la clé de voûte est évidemment fausse (chiffres romains frappés sans doute au XlXème) et ne peut concerner ce portail gothique du XlVème siècle qui,selon certains, proviendrait de la vieille église de Mirandol.

Le plan de départ a plusieurs fois été transformé. Ainsi, à l'origine, le porche d'entrée, d'ailleurs curieusement placé sur le côté de l'église, devait être surmonté d'un clocher (trous du passage des cordes de la cloche) qui est actuellement au centre de l'édifice. La nef elle, ne comporte qu'un seul bas-côté : l'autre a certainement disparu dans le ravin tout proche.

|

|

|

L'intérieur est divisé en quatre compartiments par un gros pilier central d'où partent des arcs à plein cintre qui soutiennent d'un côté une voûte en pierre dont le plâtre écaillé laisse deviner des restes de fresques et de l'autre une charpente masquée par un faux-plafond.

Le mobilier, toujours présent bien que la chapelle soit désaffectée, est hétéroclite.La pièce majeure est une statue de la Vierge à l'Enfant (fin du XIIème début du XlVème) qui était et reste toujours le centre d'un pélerinage fréquenté (deuxième dimanche de septembre pour la Nativité de la Vierge).

Les pélerins venaient prier auprès de cette statue dont la relique (une fiole de sang aujourd'hui disparue) guérissait entre autres, les maladies de peau. En dehors de ces vertus curatives, cette madone gothique en bois doré est remarquable par les qualités artistiques de l'exécution dont la simplicité et le classicisme donnent à la Vierge à la fois douceur et noblesse. |

LagardeViaur

Il reste encore quelques traces de la fonction défensive de LagardeViaur avec les vestiges des portes et des tours des anciennes fortifications et avec l'aspect de l'église qui domine le village. Ainsi, le clocher, massif, est percé de meurtrières et doté de consoles permettant de placer des ouvrages de défense provisoire.

Tout comme la belle porte d'entrée avec son arc ogival l'ensemble de l'édifice est de style gothique (XV ème et XVI ème siècles). Les voûtes en berceau avec plein cintre des chapelles n'ont rien de roman puisque leur construction est postérieure à celle de l'église elle même. Le retable de l'autel s'orne d'une statue de Saint Sébastien et de Saint Thomas de Cantorbéry, patron de la paroisse.

. Les fresques intérieures ne brillent pas par leur ancienneté puisqu'elles sont du dix-neuvième siècle mais en sortant on ne peut en rater une partie : celle représentant l'enfer. L'auteur, un peu à la manière d'un Jérôme Bosch mais en plus naïf, en s'inspirant des représentations médiévales du supplice final des pécheurs, met en scène les figures grimaçantes et les affres qui les attendent dans l'au-delà. |

|

|

Notre Dame de Laval ne domine pas le Viaur comme les Planques ou les Infournats mais se niche au creux d'un vallon sur la rive droite de la rivière. En revanche, comme les deux autres bâtiments, elle est d'origine romane (XIII ème siècle) et dédiée à la Vierge.

Dans la vallée du Vaur, la profusion de sanctuaires romans dédiés à Notre Dame provient peut-être de la réaction de l'église catholique soucieuse de faire face au développement de l'hérésie cathare dans le sud-ouest.

Comme aux Infournats, de nombreuses modifications ont bouleversé les caractéristiques romanes de l'édifice. Le choeur, avec sa voûte en croisée d'ogives date du XlVème siècle, la nef et les chapelles latérales furent remaniees au XIXème. C'est donc le style gothique ou néo-gothique qui domine l'architecture de ce bâtiment. composite et d'allure somme toute assez commune.

Ce sont les retables qui sont beaucoup plus originaux et remarquables.On ne peut manquer les quatre Colonnes, disposées de part et d'autre d'une niche centrale qui accueille une Vierge à l'Enfant ; elles attirent l'oeil par la virtuosité et le baroque de leurs sculptures (ceps, pampres de Vigne en torsades). |

L'église de Bibal, au contraire de toutes celles jusque-là présentées n'est pas d'origine très ancienne puisqu'elle date de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle. Plus que son style, qui est très simple, c'est son origine qui est intéressante.

La construction de cet édifice est en effet le fruit d'une initiative de paroissiens des hameaux des versants de la vallée du Viaur qui ne disposaient pas de lieu de culte en dehors de l'église du plateau, située à La Salvetat-Peyralès, et trop éloignée à leur goût.

De septembre 1863 à décembre 1884, ils bâtissent un lieu de culte que, ni le curé de La Salvetat, ni l'évêque de Rodez ne veulent reconnaître. Ce n'est qu'en janvier 1869,après plusieurs manifestations des paroissiens de Bibal que Monseigneur Delalle consentit à régulariser la situation.

Lieu de culte aujourd'hui déserté, l'église risquait de disparaître mais une association "pour la sauvegarde de l'église du Bibal", s'est constituée pour la protéger. Elle y organise régulièrement des concerts.

Ce qui est remarquable dans le processus de construction , outre la vigueur locale de la pratique religieuse populaire, c'est qu'il s'agit d'une construction qui s'opère sous l'impulsion de paroissiens habitant les versants de la vallée du Viaur alors qu'au même moment un granc nombre d'églises situées sur ces mêmes versants se voient dépossédées de leur rôle au profit de constructions nouvelles sur le plateau. On peut multiplier les exemples qui datent tous du Second Empire: l'église du Tel (voir phorographie)remplace celle de Jouqueviel, celle du Carrelier Mirandol, les Fournials et Tanus suppléent Les Planques.

Cette vague de constructions ne se limite d'ailleurs pas à des remplacements, on procède aussi à des reconstructions : ainsi les églises de Pampelonne, Prunet, Launaguet, St-Christophe, et Teillet datent toutes de cette époque.

|

|

|

La chapelle de Murat n'est pas dans la vallée du Viaur mais dans celle du Jaoul, petit affluent de rive droite. La modestie de l'édifice ne doit pas éloigner le visiteur, elle en fait, alliée aux qualités du site (château de Roumégous en surplomb) tout son charme.

D'origine très ancienne (XI ème siècle probablement), le petit bâtiment (14 m sur 5m) qui tombait en ruines au XVIII éme siècle a été reconstruit plus tard à la demande des paysans locaux éloignés de l'église de Montou ou de Flauzins.

Le faible nombre de paroissiens qui fréquentaient les offices explique que la chapelle ne soit constituée que d'une nef avec un curieux chevet trapézoïdal. On peut noter également l'originalité du clocher ouvert et la croix occitane trilobée du cimetière. L'extérieur vient d'être rénové. |

Saint-Christophe

Si l'église de Saint-Christophe n'a en elle-même aucune particularité bien notable, elle renferme une pièce qui pour les spécialistes peut mériter un détour : une statuette du Saint qui a donné son nom à la commune. Classée à l'inventaire des Monuments Historiques cette figurine en laiton, haute de 16 centimètres, date probablement du seizième siècle. Pour l'époque, ce type d'orfèvrerie rurale (un atelier de Villefranche de Rouergue ? selon Maurice GRESLE-BOUIGNOL, revue du Tarn 1959) est assez rare et la représentation du saint oriental, protecteur des voyageurs devenu patron des automobilistes, vaut par la facture de sa réalisation. Le saint représenté dans une posture qui évoque l'effort ne semble pourtant pas affecté par son fardeau christique et affiche la jovialité d'un passeur de gué, sûr de sa force pour traverser les eaux tumultueuses. Le Christ, un peu joufflu, a l'air d'un moine bien nourri ; il devait sans doute porter dans une de ses mains mutilées le globe avec lequel on le représente souvent. Il est aussi possible que le gros bâton en forme d'arbre (un palmier) sur lequel s'appuie Saint-Christophe ait été pourvu en son sommet des feuilles et des dattes qui font partie de la légende du saint.

L'abbé Louis Gargaros en 1963, par le titre de son petit opuscule (Saint Christophe : Gardien des gorges du Viaur) consacré à sa commune de Saint-Christophe donnait au saint une fonction non pas de portefaix du divin ni de passeur d'une rive à l'autre mais de gardien de la rivière ; admettons la formule et que le colosse fasse bien son travail. Demander la clé à la mairie (permanence le samedi).

|

Chaque paroisse a son église, nous ne pouvions toutes les décrire. Moins chargés d'histoire, les bâtiments du XIX éme siècle ont simplement été signalés. L'équité nous pousse à ajouter à la liste des églises plus anciennes comme celles de Montirat, Canezac, Trévien ou Pont de Cirou et même des églises aujourd'hui disparues.

Ainsi, il ne reste qu'une voûte de l'église du vieux Mirandol mais une association s'attache à restaurer son site depuis 1996. A Jouqueviel "le vieux", il reste une salle voûtée que l'on pourrait aussi préserver.

Pour terminer ce mini-inventaire incomplet quelques mots sur "l'èglise" de Panissol, sans doute la plus originale de la vallée ! En réalité,il ne s'agit pas d'une église mais d'une grotte située dans les gorges de Flauzins dans un endroit fort peu accessible (seuls les bons marcheurs sont invités à tenter l'aventure... ). Il faut dire que les paroissiens qui fréquentèrent cet endroit au XV ème siècle avaient tout intérêt à se cacher puisqu'il s'agissait d'hérétiques poursuivis par l'Inquisition. Au début du XV ème siècle, pour mettre fin au grand schisme d'Occident, le concile de Constance dépose Benoit XIII au profit de Martin V reconnu comme seul pape officiel par l'Eglise catholique. Une quinzaine d'années plus tard, une famille de forgerons du Coulet, les Tranier, est encore fidèle, avec des amis, à Benoit XIII mort en 1423 à Péniscola (Espagne, est sans doute à l'origine du mot Panissol). Refusant l'allégeance à Martin V, ils sont considérés comme hérétiques et pourchassés. La vallée du Viaur est un refuge tout trouvé et la grotte une église possible. L'inquisition eut le dernier mot : après une longue traque, les Tranier furent arrêtés en 1467. De leur aventure et de l'existence éphémère de ce que l'on appelle la petite Eglise du Viaur demeure le nom de Panissol et bien sûr la grotte.

|