Du passage des poissons aux chaussées de moulin. |

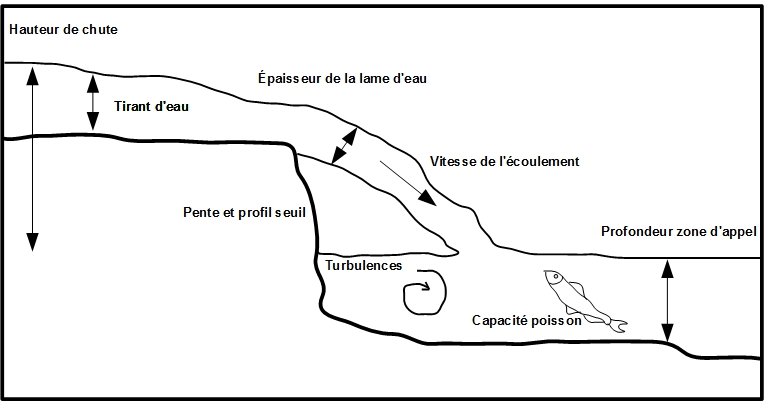

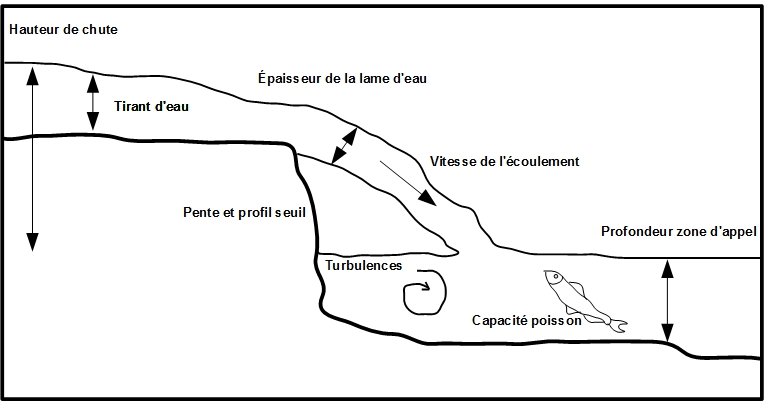

Le franchissement d'un seuil par les poissons dépend en partie de leurs capacités de saut (plus de 2 mètres pour un saumon) et de nage (jusqu' à 5m/s pour une grosse truite) qui sont optimales vers 18°C. Mais beaucoup d'autres facteurs interviennent (voir croquis). Tous sont variables (sauf la pente) en un même lieu selon les conditions hydrologiques du moment. Ainsi, par exemple, comme une truite a besoin d'un tirant d'eau de 5 cm, un étiage (basses eaux) au moment des migrations est défavorable à la « montaison » qui se déroule bien mieux en hautes eaux. Certaines années, lorsque pendant la période de migration (automne pour la truite) les débits sont insuffisants,celle-ci se déroule moins bien. Les éclusées du barrage de Thuriès, réglant en grande partie le débit du Viaur dans cette section de la rivière jouent ici un rôle clé (défavorable ou non, mais en tout cas les besoins d'EDF ne sont pas dictés par les mouvements migratoires des poissons).

En temps normal, les aptitudes de nage et de saut de la truite et du saumon, ou de reptation, pour l'anguille, expliquent leur capacité à franchir des obstacles de faible ampleur sur leur parcours de migrations. Même la vandoise, cyprinidé d'eaux vives, aux capacités de nage et surtout de saut, un peu inférieures aux salmonidés semble avoir franchi les chaussées de moulins, puisqu'elle était présente partout sur le Viaur.

La présence abondante de ces migrateurs en même temps que les chaussées de moulins est historiquement prouvée : par exemple, sous l'Ancien Régime, les baux des meuniers de Lengourp (Archives Départementales de l'Hérault, B 2603) et de Pignac (Claude Bernard, Moulins et meuniers au fil du Viaur, p. 165 ) passés avec leurs seigneurs comportaient une partie en nature qui était fixée en fourniture d'anguilles, poisson particulièrement apprécié et abondant !

Plus près de nous, en 1904, (recensement de Buffault, Revue de l'Agence de l'eau Adour Garonne n° 82, printemps 2001, page 23) truites, anguilles et même encore saumons (voir carte) sont présents, y compris dans la partie amont du Viaur (les grands barrages actuels ne sont pas encore construits, (le premier, Thuriès date de 1923) alors que toutes les chaussées de moulins étaient bien là, et depuis plusieurs siècles pour la plupart (les plus anciennes traces d'archives remontent au douzième siècle).

.

|

Extrait de Larinier et al., 1994 : Passes à poissons : expertise et conception des ouvrages de

Extrait de Larinier et al., 1994 : Passes à poissons : expertise et conception des ouvrages de

franchissement page 20 .

|

|

Autre cas d'école : la passe à poissons de Saint- Martin de Laguépie

Il s'agit d'une passe à poissons à bassins successifs, modèle très répandu, comportant ici sept bassins de trois mètres sur 1.80 m, (huit chutes) avec échancrures latérales alternées de 0.35 m (visibles sur la photographie) et orifices noyés. A priori bien dimensionnée et conçue, elle ne semble pourtant pas satisfaisante.

Les aménagements proposés se traduiraient par l'adjonction de deux bassins supplémentaires, l'un à l'amont et l'autre à l'aval, pour un coût estimé de 93 721 € (TTC!).

Donc, il faut en déduire que les bureaux d'études qui ont conçu ces ouvrages au tournant du siècle, le Conseil Supérieur de la Pêche (CSP) qui les a validés, les Directions des Territoires (DDT) qui les ont mis en œuvre, sont tous aussi peu compétents, qu'en une quinzaine d'années, ils soient soudainement devenus inefficaces … ?

A moins que les poissons du vingt et unième siècle, mal nourris, soient devenus moins agiles pour la montaison que leurs athlétiques ancêtres?

Coûteuses et complexes à la fois, les techniques de contrôle des passes à poissons ne semblent pas avoir été utilisées pour évaluer les ouvrages construits sur le Viaur. A notre connaissance, il n'y a pas eu de pêches électriques avant et après construction des passes, ni comptages des remontées de poissons, ni radio-pistages pour vérifier la fiabilité et l'impact de ces aménagements sur les migrations des poissons. Le protocole ICE (Information Continuité Ecologique) de "franchissabilité", a peut-être été utilisé (peu coûteux et rapide), mais il s'agit plus d'une estimation que d'une vérification expérimentale. Cela n'empêche pas d'affirmer que les ouvrages actuels ne sont pas aux normes pour laisser passer truites et anguilles … et nouvelle espèce concernée par la libre circulation : la vandoise qui, n'est pourtant nullement un migrateur patenté …mais qui fait partie maintenant des "espèces cibles".

|

L'étude sur la rénovation de l'ensemble de ces passes à poissons, réalisée pour le syndicat mixte du bassin versant du Viaur, estime le coût des nouveaux travaux d'aménagements à 2 660 398,00 € (belle précision …).

Au regard des actions antérieures, il serait bon de réfléchir, à deux fois, avant d'investir à nouveau de telles sommes d'argent public : « … dans des travaux dont on sait à l'évidence qu'ils n'atteindront pas leur objectif, en l'occurrence la remontée des poissons vers le haut Ségala et le Lévezou ». (extrait du rapport de Noël FRAYSSE, commissaire enquêteur pour l'autorisation de la centrale hydroélectrique de Pont de Cirou)

|

Ci-contre la passe à poissons de La Vicasse

Vouée au réaménagement elle aussi, car efficace ou non, là ne semble pas être le problème, il faut la mettre en "conformité aux normes" : on rajoute trois bassins, on en reconstruit deux (le premier et le dernier) et on modifie les échancrures pour un coût estimé de 136 010 €. A cela, il faut ajouter une glissière à canoë de 52 327 €. A ce sujet, l'association Viaur-Vivant travaille depuis longtemps avec "Lo Capial" pour organiser le rallye du Viaur en canoë ; elle sait fort bien qu'en dehors des périodes de hautes eaux, glissière ou pas, le Viaur n'est pas une rivière adaptée à une pratique intéressante de cette activité : la plupart du temps (eaux basses et moyennes) le tirant d'eau n'est pas suffisant, même pour des kayaks ! Alors est-il utile d'investir pour une pratique aussi aléatoire que rare, surtout en période ou par ailleurs -et justement-l'on fait appel aux économies citoyennes ?

Première conclusion.

La présence des chaussées de moulins, qui sont toutes en place depuis le Moyen-âge n'avait jamais empêché la remontée des poissons migrateurs, du moins, jusqu'à nos jours ...

Pourquoi le feraient-elles maintenant alors qu'il y a en plus des passes à poissons ?

Mais alors, à qui la faute si les poissons migrateurs se font rares?

Deuxième conclusion

Des études de réaménagement des passes à poissons construites récemment engageraient finances publiques et privées dans des travaux dont la pertinence n'est pas justifiée puisque il n'y a aucunes preuves tangibles (en tout cas, on ne nous les a pas fournies) de l'inefficacité des ouvrages actuellement en place ...

Penser que la destruction des chaussées réglera le problème de la migration des poissons relève d'une grave confusion d'analyse où, à partir de constats bien établis (absence ou régression des poissons migrateurs) des hypothèses (rôle des seuils) non vérifiées sont érigées en causes qui n'en sont pas ! Si ce n'est la chaussée, il faut chercher ailleurs les raisons de la régression du nombre de truites ou d'anguilles.

Quels facteurs peuvent expliquer ce constat fait par les pêcheurs ? Probablement essentiellement la qualité des eaux de la rivière.

|

|

A ce sujet, penser que détruire les chaussées de moulins améliorera la qualité des eaux relève d'un raisonnement où priment les conjectures à vérifier plus que les solides preuves à présenter : la destruction des chaussées présente en effet des risques écologiques qu'il ne faut pas négliger.

|